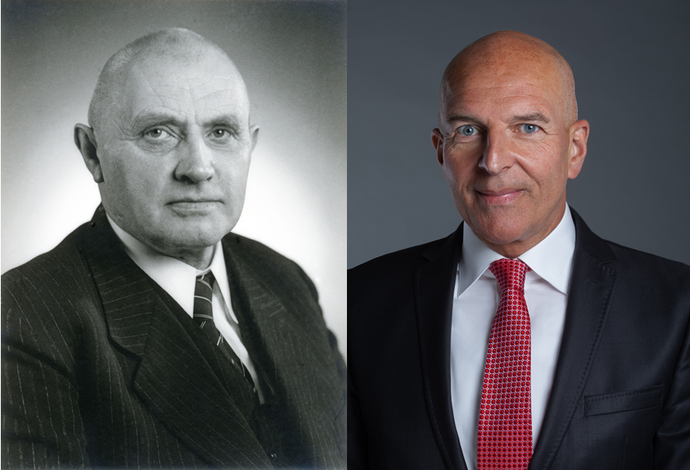

Dr. Georg Lunemann, der Direktor des LWL, im Interview: "Ich hab einfach Lust auf diesen Job"

Dr. Georg Lunemann ist seit Juli 2022 Direktor des LWL.

Herr Dr. Lunemann, im Aussehen gibt es eine entfernte Ähnlichkeit zwischen Ihnen und dem ersten Landesdirektor Bernhard Salzmann vor 70 Jahren. Was, denken Sie, ist gleichgeblieben, worin unterscheidet sich Ihre Arbeit?

Ach, die Zeiten waren immer herausfordernd. Die Zahl der Beschäftigten ist beim LWL allerdings stark gestiegen. Wenn man sieht, wie Landeshauptmann Salzmann nach dem Weltkrieg mit ein paar ehemaligen Beamten aus dem Provinzialverband wieder angefangen hat, zuerst noch ohne jedes Mandat. Heute sind wir fast 20.000 Menschen, die im LWL arbeiten.

Sicher hatten die Aufgaben damals andere Schwerpunkte. Nach dem Krieg ging es darum, überhaupt wieder eine Infrastruktur aufzubauen: die Straßen, die Heilanstalten, wie damals die Kliniken hießen, später eine Landesbank. Kriegsversehrte machten einen großen Teil der Unterstützung durch den LWL aus, ein anderer Bereich wuchs erst wieder allmählich, weil die Nazis eine ganze Generation von Menschen mit Behinderungen umgebracht hatten. Heute ist Behindertenhilfe der Bereich, in dem wir die meisten Menschen unterstützen.

Wären Sie lieber vor 70 Jahren Chef des LWL gewesen oder sind Sie froh, dass Sie es heute sind?

Die Barbarei der Nazizeit und der Krieg müssen fürchterliche Erfahrungen für alle gewesen sein, die das damals erlebt haben. So etwas hinterlässt ja Spuren. Deswegen bin ich schon lieber heute Landesdirektor als damals Landeshauptmann. Wobei ich der alten Amtsbezeichnung, die Bernhard Salzmann als letzter getragen hat, durchaus etwas abgewinnen kann.

Welche Erlebnisse beim LWL haben Sie geprägt?

Bewegend finde ich jedes Mal die Besuche bei Menschen, für die wir da sind: in einer Förderschule, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, in einer psychiatrischen Klinik oder bei Flüchtlingen aus der Ukraine. Trotz des Alltagsstresses kommt dann bei mir ein Gefühl hoch, das übrigens die meisten Beschäftigten beim LWL in Befragungen nennen: Was wir für diese Menschen machen und ermöglichen, das hat einen Sinn. Sich von dieser Sinnhaftigkeit des Jobs bei aller Professionalität immer wieder berühren zu lassen, finde ich gut.

Geprägt hat mich auch, dass kurz nach meinem Einstieg beim LWL 1998 der damalige Ministerpräsident in einer unüberlegten Kraftmeierei die Landschaftsverbände abschaffen wollte. Ich fand das sinnlos und unverständlich. Aus dem ersten Schock entstand schnell Entschlossenheit: Damals war ich auch wie tausende andere auf einer Demonstration gegen die Abschaffung der Landschaftsverbände, die erste Demo meines Lebens. Meine Lehre daraus: Gutes tun reicht nicht, man muss drüber reden.

Was wollen Sie in den nächsten sieben Jahren beim LWL ändern?

Wir müssen den politischen Raum viel früher und wahrnehmbarer betreten. Kein Wahlprogramm einer Partei und keine Koalitionsvereinbarung in Düsseldorf darf ohne unsere Expertise bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung, beim Thema Jugend, Schule, Psychiatrie oder Kultur auskommen. Unter Fachleuten sind wir bekannt und geschätzt, das reicht aber nicht.

Wir müssen weiter daran erinnern, dass der ländliche Raum in Westfalen-Lippe nicht vergessen wird. Den gegenseitigen Nutzen von Stadt und Land können wir sehr gut verdeutlichen. Landschaftsverbände sichern gleichwertige Lebensverhältnisse für eine Region.

Da immer mehr Aufgaben regionaler gedacht werden, könnte ich mir auch Aktivitäten im Öffentlichen Personennahverkehr und bei Energie vorstellen. Schon heute könnten wir einer der größten Selbstversorger mit grünem Strom sein, wenn es die Gesetze zuließen. Bis 2030 sind wir auf jeden Fall klimaneutral.

Schließlich müssen wir auf die Bevölkerungsentwicklung reagieren. Wir werden immer älter, die Zahl der Menschen mit Behinderungen wird weiter steigen, da ist Inklusion gefragt.

Macht Ihnen der Arbeitskräftemangel Sorgen?

Alle klagen über Arbeitskräftemangel, ich sehe das auch als Chance für Entbürokratisierung und Digitalisierung. Dennoch gibt es bei uns Regionen mit vielen Arbeitslosen, und auch wir als LWL müssen das Thema angehen. Menschen mit Behinderungen zum Beispiel sind eine Ressource, die unsere Gesellschaft noch lange nicht ausgeschöpft hat. Warum sollte der LWL nicht sagen, dass wir innerhalb von sieben Jahren zehn Prozent dieser Menschen aus den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt bringen? Warum soll der LWL nicht mit gutem Beispiel vorangehen und bis zum Jahr 2030 seine eigene Schwerbehindertenquote auf zehn Prozent hochschrauben?

Was machen Sie persönlich denn in sieben Jahren?

Ich sitze hoffentlich an demselben Schreibtisch und arbeite weiter daran, dass wir diese Ziele erreichen. Ich hab einfach Lust auf diesen Job, auch wenn mich dann vermutlich immer noch niemand mit „Landeshauptmann“ anredet wie seinerzeit meinen ersten Vorgänger Bernhard Salzmann.